|

ESSEVI

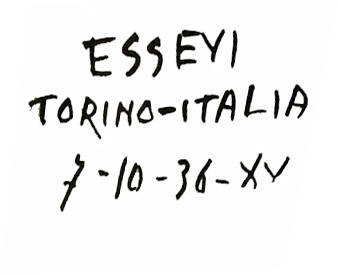

La «Essevi» viene fondata a Torino nel 1934, da Sandro Vacchetti, dopo una lunga esperienza quale direttore della Hars Lenci, di Elena Scavini.

Appena dodicenne, nel 1901, Sandro aveva lasciato la natia Carrù per raggiungere a Torino i suoi fratelli maggiori, Pippo ed Emilio, già da tempo studenti di pittura all'Accademia Albertina. Nello studio dei fratelli, in corso San Maurizio, Sandro conobbe Matteo Oliviero, che lo seguì nella sua prima formazione artistica, integrata poi dai corsi serali di disegno e nudo, all'Accademia Albertina. Il talento artistico di Sandro si espresse prestissimo, con una serie di disegni ed oli, prevalentemente paesaggi e soggetti femminili. Nel 1914, trasferitosi in America, si impiegò come illustratore pubblicitario e litografo. Rientrato in Italia in seguito ai fatti bellici, nel 1919, ad una festa di artisti, conobbe Enrico Scavini, proprietario della «Lenci», già affermata manifattura di bambole. Scavini, notato il talento e la creatività del giovane Sandro, lo invitò a collaborare nella sua fabbrica come decoratore e modellatore, affiancando artisti di grande talento. Nel 1922, Sandro Vacchetti viene nominato direttore artistico della grande casa torinese. Sarà proprio sotto la sua direzione, che la «Lenci» conoscerà il suo massimo splendore, partecipando ad importanti mostre come l'Internazionale di Arti Decorative Moderne del 1925 a Parigi, a Monza nel 1927, alla Gallows Gallery di Londra nel 1929, in occasione della quale, sulla rivista «The Studio», in copertina, viene pubblicata una Madonna di Sandro Vacchetti. Nel 1934, Sandro abbandona la «Lenci» per aprire una propria manifattura di ceramica, la «Essevi», che trae nome dalle sue iniziali, ed i cui laboratori ebbero sede a Torino, al numero 37 di via Cassini. Vacchetti, si avvalse della collaborazione di Nello Franchini, Giovanni e Ines Grande, Otto Maraini, Giovanni Taverna, Alessandro Mola, Renata Ponti, per citare i più noti fra gli artisti e ceramisti, iniziando una produzione, che di fatto però, non si discostò di molto da quella della casa «Lenci».

"La produzione della Essevi, i cui estremi cronologici vanno dal 1934 al 1952, coincide con un momento molto prolifico della carriera dell'artista, che arricchisce il già ricco repertorio figurativo della manifattura precedente introducendo nuovi decori ed intelligenti modifiche." (Maria Grazia Gargiulo, 2005)

"Malgrado l'attenta

supervisione del Vacchetti, ampio margine di libertà era lasciato alla

creazione dei modelli.

Prosegue la Gargiulo in Sandro Vacchetti e la ESSEVI, Ceramiche del Novecento Italiano:

"Con la nuova manifattura ha

modo di emergere la cifra stilistica più propria del Vacchetti e la sua

autonomia espressiva, tutta evidente nella sottile differenza tra le

ceramiche ideate per la Lenci e quelle per la Essevi: più austere le

prime, risentendo queste del carattere algido e della cultura nordica

della proprietaria; più spiritose e leziose le seconde, come può ben

rivelare un confronto fra le tipologie di visi in ceramica realizzate

dalle due fabbriche.

Le sorti commerciali

di questa azienda risentirono però della grande concorrenza presente sul

mercato; la

«Ars

Lenci»,

con le sue bambole in ceramica, esportate in tutto il mondo, aveva dato

luogo nel tempo ad una nutrita serie di epigoni:

«Ars

Pulchra,

«C.I.A.»,

«Igni»,

«Le

Bertetti»,

«VI.BI»,

le quali raggiunsero con certi modelli, il livello artistico della

produzione

«Lenci».

Inoltre, artisti, artigiani e piccola industria in tutta l'Italia, con i

nuovi sistemi di produzione, si adoperavano in differenti tentativi di

industrializzare l'arte. Un fermento di grande risonanza, che generò una

stagione breve, ma intensa di rinnovamento del gusto: C.A.S., Fenice,

I.L.S.A., La Casa dell'Arte, La Fiamma, M.G.A., S.P.I.C.A.,

Andlovitz-Lavenia, Bassanelli, B.M.C., Cacciapuoti, Cantagalli,

Rometti, Ronzan, Deruta, Dolcetti, FACI, Finzi, Galvani, Gatti, Ginori,

Golia, Zaccagnini, Galileo Chini, Pietro Melandri, Duilio

Cambellotti, Manlio Trucco, Adolfo de Carolis, Ferruccio Mengaroni,

Francesco Nonni, sono solamente alcuni dei nomi dei protagonisti

dell'«Arte

Ceramica»

del novecento italiano.

"Veri capolavori in questo senso, per ricchezza e varietà dei decori, sono la Diva e la Sfinge moderna, ... ed ancora la maliziosa Gallinella che assieme al Disordine della giarrettiera, sembrano precorrere tendenze della moda e del costume di molto posteriori. Le fascinose e procaci modelle rappresentate nelle sue ceramiche, testimonianza preziosa della storia dell'abbigliamento italiano, paiono come "immortalate" da uno scatto fotografico; e proprio alle fotografie degli anni trenta e quaranta esse sembrano ispirarsi nel loro porsi come simbolo di un'epoca e di un pezzo di storia del Novecento." (Maria Grazia Gargiulo, 2005)

"Oltre alla consueta produzione legata all'universo femminile, soggetti come Balilla, Monello, Maternità o Aspettando l'amore, sono una testimonianza significativa per comprendere la storia del costume italiano del Novecento." (Maria Grazia Gargiulo, 2005)

Agli inizi degli anni cinquanta, il figlio Beppe, amministratore della Essevi, decise di lasciare l'azienda di famiglia, per impiegarsi in una banca. Sandro, nel 1952, chiude la Essevi per ritirarsi a Carrù e dedicarsi alla pittura, che non aveva mai abbandonato.

Bibliografia:

Maria Grazia Gargiulo - Sandro Vacchetti e la ESSEVI, Ceramiche del Novecento Italiano. Paparo - Napoli 2005

Giorgi Michela-Somalvico Henrietta - Le bambole Lenci. Le bambole di stoffa italiane, Idea Libri, 2003

Le ceramiche Lenci, Catalogo con testi di Angelo Mistrangelo, Luciano Proverbio, Musumeci 2000

Alfonso Panzetta - Le Ceramiche Lenci, Catalogo dell’archivio storico della manifattura 1928-1964. Allemandi -Torino 1992

Luciano Proverbio - Lenci, le ceramiche 1919 - 1937, Tipostampa - Torino 1989

Fulvio M. Rosso.

Per virtù del fuoco. Uomini e ceramiche del Novecento italiano.

Musumeci - Aosta, 1983 Le Ceramiche Lenci, gli Artisti, i Secessionisti, Centro Internazionale Brera, Sugarco 1982

Ceramiche Lenci ed Essevi 1927-1947, catalogo della mostra, Torino 1982

Rossana Bossaglia, Arti applicate e decorative, in La metafisica: gli Anni Venti, catalogo della mostra, II, Bologna 1980

Ceramiche italiane 1900-1950, Milano 1978

Rossana Bossaglia, Il decò italiano. Fisionomia dello stile 1925 in Italia, Milano 1975

Sitografia:

Sandro Vacchetti e la Essevi Maria Grazia Gargiulo

|

|