|

Romolo Bernardi (Barge 1876 - Torino 1956)

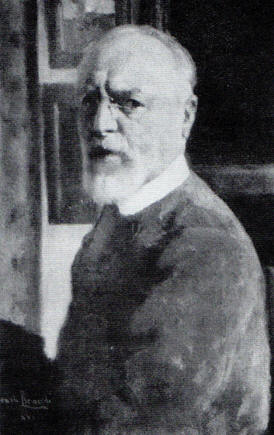

R. Bernardi, Autoritratto, 1938. Collezione privata

Nei racconti di Canterbury, ideati da Geoffrey Chaucer nel 1387 c'è quello dello studente di Oxford, che inizia così: "...Proprio sul fianco occidentale dell'Italia, giù alle radici del freddo Monviso, c'è una pianura lussureggiante ricca di messi, dove si vedono molte torri e città, fondate in tempi antichissimi dai nostri padri e paesaggi bellissimi: questa nobile regione si chiama Saluzzo". In quella che nel racconto è descritta come: "nobile regione" sorge Barge, una ridente cittadina alle falde del monte Bracco, nota anche per aver dato i natali a Romolo Bernardi; un'artista che con le sue opere ha dato lustro alla pittura piemontese a cavallo tra i due secoli. I genitori di Romolo, gestori di una modesta trattoria, videro in quel figlio maschio, il naturale prosecutore della loro attività. Ma egli, raggiunti i banchi delle pubbliche elementari, scoprì il fascino del disegno e dando libero sfogo alla sua fantasia, riempì i quaderni di scuola dei suoi elaborati che, traevano anche spunto da quando vedeva fare ai dipintori d'insegne pubblicitarie (pittori girovaghi) a quell'epoca di moda. Quando il padre, scoprì l'inclinazione del ragazzo, capì che i suoi piani sarebbero stati sconvolti ed allora lo avversò in mille modi, ma il naturale istinto artistico di Romolo, ebbe il sopravvento in ciò aiutato dalla madre, tanto buona e comprensiva nei suoi confronti quanto persuasiva in quelli del genitore che accettò così di mandare il figlio a Torino per perfezionarsi negli studi. Scrisse Antonio Oberti: "...I modesti mezzi della famiglia, tuttavia non consentivano ch'egli frequentasse regolarmente i corsi all'Accademia Albertina. Fu così che si pensò di collocarlo presso una piccola litografia della città per imparare un mestiere pratico e consono al suo temperamento sempre incline al disegno ed ai colori...". Tre anni dopo, nel 1890 venne assunto allo stabilimento litografico Doyen e sempre nello stesso anno, s'iscrisse ai corsi serali dell'Albertina. Scrisse ancora l'Oberti: "...Imponendosi duri sacrifici, di buon mattino studiava: storia dell'arte, architettura, trattati di anatomia e tutte quelle norme tecniche a quel tempo assolutamente indispensabili per la matura e rigorosa preparazione di un giovane desideroso di raggiungere la completezza del proprio ideale". Dipingeva senza soste la natura e le figure, con spiccata sensibilità coloristica. Giacomo Grosso che il critico d'arte Emilio Zanzi, aveva definito: "Il despota della pittura" lo prese nel suo studio ed egli, lasciò la litografia consolidandosi nei suoi studi all'Accademia sino ad ottenere la laurea in architettura. Il suo esordio, avvenne nel 1898 all'Expo Internazionale di Torino, dove presentò il "Ritratto del Padre" un grande olio su tela che, gli valse il "Premio degli Artisti". Due anni dopo, nel 1900 alla Biennale di Venezia, presentò un trittico titolato "Castigo" che destò stupore ed interesse e venne subito venduto.

R. Bernardi, L'Asceta, 1903. Collezione privata

La grande abilità ritrattistica, appresa nello studio di Giacomo Grosso, s'impose al Salone d'Arte di Parigi nel 1913 al quale partecipò con un Autoritratto del 1911 e col Ritratto della moglie (ripresa seduta ed intenta al ricamo) del 1913. Nel 1914, si trasferì con la famiglia a Roma, qui ammaliato dalle bellezze della capitale il suo linguaggio pittorico si sensibilizzò ulteriormente in paesaggi permeati di luminosità atmosferica. Di quel tempo, Mario Rizzoli sul "Corriere Mercantile" scrisse: "...Nei suoi dipinti, l'impressionismo si apre la strada con disinvolta violenza e prelude alla maniera moderna". A Roma, aprì una scuola in via Ludovisi dove confluirono tantissimi allievi ed allieve, italiani ed esteri. La scuola era vietata solamente alla giovane figlia Tina che secondo il desiderio paterno doveva dedicarsi esclusivamente alla musica, ma il fascino della pittura l'aveva contagiata e grazie all'intercessione degli allievi anziani ottenne dal padre una deroga che, le consentiva di partecipare alle lezioni due volte alla settimana. A Roma, entrò a far parte del gruppo denominato: "I Venticinque della Campagna Romana" tra i quali figuravano: Enrico Coleman, Alessandro Battaglia, Onorato Carlandi, Lorenzo Cecconi, Achille Grassi, Giulio Aristide Sartorio, Alessandro Morani, Alfredo Ricci, Dante Ricci, Filiberto Petiti, il saluzzese Carlo Montani e Romolo Bernardi, ecc. Poichè era regola del gruppo che ognuno avesse un soprannome; Romolo, a cagione della sua barba rossiccia venne chiamato "Triglia". Nella capitale, la sua abilità di ritrattista fu subito apprezzata e tra i tanti personaggi che si posero davanti al suo cavalletto, ricordiamo: il ministro Barzilai, il senatore Molmenti, il baritono Titta Ruffo, il maestro Masante di Buenos Ayres, miss Pearl Wright di New York, l'ingegnere Costa di Genova. L'amore che egli portò verso il ritratto, fu pari a quello espresso per il paesaggio. A proposito, nel 1938 il critico d'arte Ugo Pavia, scrisse: "...I suoi ritratti, sono di una potenza tale che, ci ricordano la grande scuola di Tiziano e del Tintoretto". Nel 1921, fu attratto dalla scultura (fusioni bronzee e sculture marmoree) alla quale per circa otto anni dedicò tutte le sue energie. Il suo primo lavoro, fu una stele (altorilievo) dedicata ai caduti di Barge, seguì il monumento bronzeo per i caduti di Olevano Romano e quelli per i caduti di Porto Empedocle, di Paesana e tanti altri.

R. Bernardi, Fiori autunnali, 1941-45. Collezione privata

Nel 1942, ricordando quel periodo ebbe a dichiarare: "...La plastica e la materia scultorea m'avevano soggiogato totalmente". Per dieci anni, fu vice presidente della società "Amatori e Cultori di Belle Arti" di Roma. Esperto d'arte di Casa Savoia ed in particolare: consigliere artistico della Regina Margherita. Sempre nel periodo romano, ebbe compiti direttivi ai lavori di restauro di Palazzo Venezia, poiché fra le sue specializzazioni, figurava pure la decorazione murale sia a fresco che a cera. Ne sono testimonianza, la sala del trono del castello di Mazzè ed alcuni lavori nel castello di Alba (oggi Ospedale Civile). Nel 1929, abbandonò la scultura e tornò a dipingere con nuova vigoria, figure femminili e paesaggi, pieno di una commossa creatività e di emotività cromatica. Nel 1938, fece ritorno a Torino, accolto con grande rispetto dai colleghi. L'antico maestro: Giacomo Grosso, lo propose quale suo successore alla cattedra di figura all'Albertina, ma sottili giochi di potere, sotterfugi ed intrighi, gli impedirono di coronare degnamente una carriera prestigiosa. A Torino, andò ad abitare in Valsalice, in una villetta che aveva provveduto a far restaurare, denominata: "La Torricella", immersa nel verde e nel silenzio della collina, dove il suo spirito tormentato ritrovò quella calma interiore che gli consentì nuovamente di esprimersi nel modo che più gli era congeniale. Dal suo pennello, presero vita paesaggi raffinati e figure muliebri, mentre le sue mani modellarono la creta. L'estate la trascorreva a Barge, dove dipingeva i luoghi della sua infanzia, le montagne del saluzzese ed il bel giardino della sua casa. La critica ufficiale tornò ad occuparsi dei suoi lavori e Marziano Bernardi nel 1941 scrisse: "...Là dove l'artista più segue il suo temperamento di sagace annotatore di una realtà obiettiva, là il risultato è più sicuro e pronto, la persuasione è più rapida e completa". Romolo, fu dedito all'arte in forma totale e ne fa riscontro un suo scritto del 1942, vero atto di fede: "...Seguo e condivido con piacere ed interesse le ricerche affannose dei giovani ed amo le loro fatiche. Io stesso, sentendo il mio spirito sempre fresco e giovane mi affanno in nuovi problemi ed in nuove sensazioni lieto e pago se anche il mio apporto ai nuovi ideali, aggiunge qualcosa all'arte. E perciò cerco e ricerco continuamente. Nella mia lunga e laboriosa carriera ebbi soddisfazioni e dolori. Conseguii molte vittorie, ebbi qualche sconfitta. Molti disinganni, molte pene; ma molta, moltissima fermezza e soprattutto molta fede. Fede che mi guida e mi sorregge nel mio tanto caro ed amato lavoro". Dopo la seconda guerra mondiale, la sua salute cominciò a declinare, il suo fisico un tempo robusto, venne minato dal diabete che gli provocò grandi sofferenze. Nel 1955, sentendo approssimarsi la fine, si preparò una stele scolpita nel travertino, (bassorilievo raffigurante la deposizione di Cristo) sulla quale si legge: "OPUS ROMULUS BERNARDI BARGENSIS SCULPTOR PICTOR FECIT AD MCMLV" che, venne posta sulla tomba nel cimitero di Saluzzo. Romolo Bernardi, l'artista che, aveva dedicato tutta la sua vita all'arte, che aveva esposto le sue opere nelle più grandi città italiane ed estere (Torino, Genova, Roma, Londra, Parigi, Boston, Liverpool, ecc.) si spense a Torino il 17 aprile 1956. Rileggiamo ancora quanto scrisse l'Oberti, ricordandone la figura: "...Rimane a testimoniare del sole e delle nubi, degli alberi e degli agnelli a lui tanto cari e dei volti degli Eroi, il ricordo della sua parola facile e convincente, la forza con la quale affrontava le correnti artistiche, l'attenzione vigile ai rinnovamenti ed alle polemiche del momento".

Flavio Bonardo

BIBLIOGRAFIA: U. Pavia – “Romolo Bernardi” in - La Stampa – Torino 8 giu. 1938 E. Zanzi – “Pitture di Romolo Bernardi” in - La Stampa – Torino 8 nov. 1941 E. Zanzi – “Romolo Bernardi” in – La Quercia - Torino 1942 Anonimo – Mostre: “Romolo Bernardi” in – La Stampa 21 feb. 1949 A. Oberti – “Arte Italiana Per Il Mondo” Edit. Celit Torino R. Mammuccari – “I XXV Della Campagna Romana” II Ediz. Gen. 2005 – LER Editrice – Marigliano - Napoli

|