I BENI CULTURALI:

UNA POSSIBILE LETTURA DI COLLEZIONI E MUSEI SULLA BASE DELLE ANALISI DI KRZYSZTOF POMIAN, ANDRÉ LEROI-GOURHAN E PIERRE BOURDIEU

Simona Fuscà

I. Premessa

I musei sono luoghi dell’esposizione al pubblico, luoghi della conservazione e della valorizzazione ma, si è anche tentati di affermare, luoghi dell’inevitabile cristallizzazione e della decontestualizzazione. La storia della nascita dei musei ha radici che si intrecciano strettamente con la storia che parte dalla fine del secolo XVIII ai giorni nostri. A partire dal periodo rivoluzionario, l’irrefrenabile bisogno di egalité porta, con il passare del tempo, a rivendicare, fra le altre cose, anche la pubblica fruizione degli oggetti di collezioni a cui accedevano solamente pochi fortunati. Il museo sembra, a questo punto, essere la risposta più semplice ed efficace per soddisfare tali richieste.

II. L’indagine ha inizio

II.1. K. Pomian e quattro modelli museali

Come afferma lo stesso Krzysztof Pomian (2007, pp. 350-357), è possibile individuare quattro diversi modelli che fanno luce sulla formazione dei musei pubblici.

1. Il modello tradizionale. Questo tipo di museo nasce grazie a un’istituzione che ospita una collezione o più collezioni aperte al pubblico “seguendo un orario prestabilito, oppure in circostanze particolari” (Pomian, 2007, p. 350). In questo caso per “pubblico” può anche intendersi una determinata categoria di persone. Tra gli esempi è possibile annoverare il tesoro di San Marco, che diventa ufficialmente museo nel 1832 e che, prima di tale data, svolge questa funzione solo parzialmente, ma anche le chiese con i loro ricchissimi tesori, gli Uffizi a Firenze ecc.

2. Il modello rivoluzionario. Si allude qui alla particolare tipologia dei musei creati appositamente per ospitare opere sequestrate dallo stato ai legittimi proprietari (nella maggior parte dei casi si tratta di chiese oppure conventi). Si fa qui riferimento, ad esempio, alle Gallerie dell’Accademia, aperte a Venezia a partire dal 1817.

3. Il modello evergetico. Riguarda quei musei nati per merito di uno specifico benefattore.

Si tratta in effetti di collezioni di opere d’arte private offerte dai collezionisti stessi, dopo la loro morte, alla città natale, allo stato oppure a una istituzione educativa o religiosa, per venire poi esposte al pubblico. L’esempio più antico di questo modello a Venezia o nell’Europa moderna è rappresentato dal Museo Archeologico […]. Numerosissimi fuori del Veneto, i musei che appartengono al modello evergetico non si possono elencare senza correre il rischio di scrivere un elenco telefonico […]. Essi furono in gran parte creazioni di industriali, commercianti e finanzieri che, arricchitisi grazie all’espansione economica di quell’epoca, dedicarono parte del loro tempo e denaro alla formazione di collezioni, assicurandone la conservazione dopo la loro morte (Pomian, 2007, pp. 354-355).

Giustamente Pomian (2007, p. 355) mette in risalto la differenza in base alla quale mentre in Europa i musei evergetici fanno semplicemente da complemento ai musei appartenenti alle prime due categorie, negli Stati Uniti, invece, non hanno alcun rivale. Basti citare lo Smithsonian Institution, la National Gallery a Washington e il Museum of Modern Art di New York.

4. Il modello commerciale. Appartiene a questa categoria ogni museo creato da un’istituzione che acquisisce, passo dopo passo, i vari pezzi utili per formare una collezione, è inteso che possa trattarsi anche dell’acquisto di intere collezioni. L’esempio più noto nonché rappresentativo è il British Museum, formatosi a partire dalla collezione degli eredi di Sir Sloane ed acquistata nel 1753 per decisione del Parlamento britannico.

Questa veloce panoramica che inquadra e facilita a comprendere la genesi dei musei pubblici è importante per discutere di alcune importanti nozioni preliminari.

II.2. Esigenze culturali

I quattro modelli museali sono di grande aiuto per incominciare a mettere nella giusta posizione i primi tasselli del mosaico che ci si propone in questa sede di comporre. Innanzitutto ci si potrà ben presto rendere conto di ciò che le diverse categorie hanno in comune. Si tratta di “contenitori” utili a proteggere determinati oggetti (dal furto o dal deterioramento fisico), escluderli scrupolosamente dal circuito delle transazioni economiche e commerciali, metterli accuratamente, è il caso di dirlo, in mostra davanti ad un pubblico di visitatori. La domanda è: perché queste operazioni, come mai tali e tante attenzioni per oggetti che, a prima vista, risulterebbero inutili? Il fatto è che i pezzi da collezione in questione hanno un tipo di utilità particolare: non si tratta di un’utilità immediata, non servono, infatti, al soddisfacimento di necessità primarie.

Secondo Malinowsky (1922) il produrre cultura è strettamente connesso alla necessità di soddisfare i bisogni umani, compresi quelli primari che includono, ad esempio, la nutrizione, il proteggersi dai pericoli ecc. Per fare un esempio, per quanto riguarda la nutrizione, l’uomo non si limita a consumare semplicemente ciò che la natura gli offre ma si noti come le fasi della ricerca e della lavorazione, fino all’ingestione del cibo, siano governate da precise regole che umanizzano, appunto, il processo della nutrizione attraverso l’uso di oggetti particolari quali gli attrezzi agricoli e i vari strumenti prodotti dalla tecnica. La facoltà di rispondere alle diverse esigenze (di tipo naturale) e soddisfarle in maniera indiretta è una delle peculiarità dell’uomo. Proprio tale atteggiamento, la culturalizzazione dei procedimenti utili al soddisfacimento dei bisogni elementari o imperativi fondamentali (cioè le necessità biologiche), è causa della nascita di una nuova categoria di necessità: quelle di tipo culturale, cioè gli imperativi di sistema o imperativi derivati, concernenti cioè le norme che tutti devono osservare se vogliono vedere soddisfatti i propri bisogni. Le riflessioni di Malinowski aiutano a comprendere qualcosa di particolarmente importante. Sebbene l’antropologo si dedichi in particolare allo studio degli abitanti delle isole Trobriand e dei loro comportamenti, ciò che è stato sopra enunciato può essere utilizzato come eccellente punto di partenza per un’analisi di quegli oggetti che oggi sono comunemente conosciuti come beni culturali, la cui esistenza si sviluppa nel corso del tempo principalmente nelle collezioni e – negli ultimi secoli – anche nei musei. La loro utilità è connessa al soddisfacimento di esigenze di tipo culturale. Quest’ultima affermazione richiede un’ulteriore delucidazione e, dal momento che di beni culturali si parla, risulta fondamentale specificare che si tratta di oggetti il cui significato è connesso con “quell’insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo”. Tale definizione di cultura, la prima, va attribuita ad Edward B. Tylor (Primitive Culture, 1871). Iniziamo a percepire dunque cosa si nasconda dietro l’insieme degli oggetti che compongono le collezioni ed i musei, ad apprendere dell’esistenza di meccanismi sotterranei, di significati nascosti che regolano e sono alla base dell’esistenza di questo genere di oggetti. L’indagine, e questo è il suo scopo, comincia a gettare un po’ di luce sul backstage, il “dietro le quinte” che si comincia ad intravedere andando oltre la scena delle infinite serie di oggetti in bella mostra davanti ad un pubblico curioso, affascinato, rapito.

III. Qualità simboliche.

III.1. Il concetto di “invisibile”

In che modo tali oggetti soddisfano esigenze di tipo culturale?

Andando avanti nella ricerca, si veda come le strutture portanti nascoste che garantiscono e giustificano l’esistenza della particolare categoria di oggetti in esame, risiedono nel fatto che questi ultimi possiedono la capacità di rappresentare qualcosa di non immediatamente tangibile, ovvero possiedono qualità simboliche. “Tutti questi oggetti sono dunque degli intermediari tra gli spettatori e l’invisibile: le statue rappresentano gli dei e gli antenati; i quadri, le scene della vita degli immortali o gli avvenimenti storici; le pietre, la potenza e la bellezza della natura e via dicendo” (Pomian, 2007, p. 33).

Ma a che cosa esattamente si riferisce Krzysztof Pomian quando parla di “invisibile” e quali sono le implicazioni delle sue affermazioni? Con questo termine lo studioso fa riferimento a una realtà abbastanza complessa. Egli allude a ciò che è molto lontano nello spazio, “oltre l’orizzonte, ma anche molto in alto, o molto in basso” (Pomian, 2007, p. 34), e che “è situato al di fuori di ogni flusso temporale: nell’eternità” (ibidem). In altri termini lo studioso (Pomian, 2007, p. 35) parla qui di qualcosa che segue regole decisamente autonome rispetto a quelle che vigono nella realtà visibile, e che potrebbe essere considerato come “l’altra parte che costituisce l’universo”.

Si tratta qui, naturalmente, solo di schemi vuoti, destinati ad essere riempiti dalle entità più diverse: antenati e dèi, morti, uomini diversi da noi, avvenimenti, circostanze. Gli oggetti, che coloro che collaborano allo scambio tra il visibile e l’invisibile s’indirizzano l’un l’altro, differiscono tra loro secondo il carattere dei destinatari e dei mittenti. Per questo le modalità della trasmissione dei messaggi dell’invisibile sono molto varie: sacrifici umani o animali, offerte di oggetti, libagioni, preghiere e così via.

Pertanto, escludendo per il momento le collezioni che si formano nella società moderna dell’Occidente, si evince che le raccolte comprendenti oggetti quali offerte votive, reliquie, oggetti sacri, tesori principeschi ecc. “sono solo una componente di quel ventaglio di mezzi adoperati per assicurare la comunicazione tra i due mondi, l’unità dell’universo” (ibidem).

III.2. Il linguaggio secerne l’invisibile

Si sono fin qui osservate le coordinate iniziali fornite da Pomian per meglio comprendere la sua accezione di invisibile. Scavando ancora più in profondità nel testo dello storico delle idee si notano i risvolti delle sue affermazioni e ci si rende conto di come il suo concetto di invisibile si amplia. Si parla, lo si è visto, della categoria di oggetti in esame come utile mezzo di comunicazione tra il mondo del visibile e quello dell’invisibile, ed è proprio sul termine comunicazione che conviene ora appuntare la nostra attenzione. Rivolgendo lo sguardo verso tali oggetti, ci si accorge come questi ultimi parlino una lingua a noi nota, in altri termini utilizzano un linguaggio comprensibile, una koinè diàlektos grazie alla quale è possibile costruire un ponte, un nesso tra visibile e invisibile percepito da coloro che osservano gli oggetti stessi. Secondo Pomian è proprio il linguaggio che secerne l’invisibile e che conduce ad opporlo al visibile.

Il linguaggio secerne dunque l’invisibile, perche il suo stesso funzionamento, in un mondo dove appaiono dei fantasmi, dove si muore e avvengono cambiamenti, impone la convinzione che ciò che si vede sia solo una parte di ciò che è. L’opposizione tra l’invisibile e il visibile è innanzitutto quella che esiste tra ciò di cui si parla e ciò che si scorge, tra l’universo del discorso e il mondo della visione. Le origini del linguaggio restano misteriose.[...] Comunque è rigorosamente inconcepibile che si possa, senza passare per il linguaggio, attribuire ad un’entità qualunque il ruolo molto singolare di rappresentante di qualcos’altro che resta invisibile e sempre lo è stato [...]. Il linguaggio funziona così come una relazione che crea uno dei due termini che essa oppone e nello stesso tempo unisce. Ma il locutore, a sua volta, percepisce solo il risultato di quest’operazione, di cui non è affatto cosciente: la divisione dell’universo in due sfere, la prima accessibile solo grazie alla parola, la seconda grazie allo sguardo (Pomian, 2007, pp. 37-38).

III.3. La predominanza dell’invisibile sul visibile

Giunti a questo punto, è vantaggioso fare un passo indietro, ritornare a una questione posta in precedenza e, alla luce di quanto finora è stato detto, affrontarla nuovamente ora che si possiedono migliori strumenti per farlo. Torniamo dunque a interrogarci sulla reale utilità degli oggetti che nel corso della storia sono entrati a far parte delle collezioni e dei musei. Si è fin qui constatato, con il supporto di Pomian, come queste particolari “cose” assicurino la comunicazione con il mondo dell’invisibile. È stato altresì puntualizzato cosa Pomian intenda per invisibile. Tuttavia, a ben saper guardare, qualcosa sembra ancora mancare, il discorso non è ancora esaustivo. È vero che le collezioni, pur non nascendo per soddisfare una necessità biologica dell’uomo bensì una di tipo culturale, fin dal principio e nel corso di parecchi secoli, sono state importanti mezzi di connessione tra visibile e invisibile; tuttavia la risposta genera un altro interrogativo: perché mai gli uomini dovrebbero interessarsi a fenomeni che non hanno necessariamente per loro un’importanza vitale e, in particolare, a quello di ammassare e conservare, perfino a produrre degli oggetti che rappresentino l’invisibile? Pomian (2007, p. 38) ci è, ancora una volta, molto utile per fare un po’ di luce sulla questione.

Basta attribuire all’invisibile una superiorità rispetto al visibile sotto qualsivoglia aspetto, perché tutto ciò che si trova in questo, ma sembra legato a quello per via di partecipazione, vicinanza, discendenza o somiglianza, diventi automaticamente privilegiato a scapito di ciò che è sprovvisto di tale legame. Ora, l’attribuzione all’invisibile o più precisamente a ciò che vi si situa, di tale o talaltra superiorità rispetto al visibile sembra un tratto costante e ben documentato di tutte le mitologie, religioni e filosofie nonché della scienza. D’altra parte l’esperienza più corrente obbliga ad attribuire all’invisibile un certo potere di fecondità: è di là che vengono tutti i fenomeni, ed è là che ritornano.

IV. Rapporti di parentela

I beni culturali e, più in particolare, le collezioni nonché i singoli oggetti che troviamo nei musei hanno la capacità di parlare un linguaggio a noi noto. Ciò significa che possiedono un significato riconosciuto da un gruppo più o meno ampio di individui, il quale fa riferimento al sistema di valori culturali tipico di un certo luogo. Se ci si interessa non a una specifica collezione bensì al fenomeno del collezionismo in una certa epoca e in un determinato paese, ci si rende conto di come caratterizzi tale fenomeno la “pluridimensionalità” (Pomian 2007, p. 36). Detto in altri termini “le collezioni di un determinato paese in una determinata epoca coincidono con la cultura di quel paese in quell’epoca, che esse incarnano e mostrano visivamente” (ibidem).

Non a caso, Giovanni Kezik, nella rivista “AM” (2006, p. 57), riferendosi al museo lo definisce “il monumento più compiuto a un’idea visiva della cultura, e cioè al concetto di valori e di saperi che si trasmettono e si assimilano soprattutto perché si guardano”.

Questo assunto, unitamente al riferimento – nel paragrafo precedente – alle qualità simboliche possedute dalla particolare categoria di oggetti in questione, non è casuale ed intende fare luce sul fatto che la simbolicità sia anche una delle caratteristiche fondamentali della cultura nonché evidenziare che meccanismi che si muovono dietro il sistema dei beni culturali sono del tutto simili, anzi, esistono in funzione di quelli peculiari delle culture umane.

IV.1. La cultura e la simbolicità, la semiotica e le reti di significati

Fare parte di una cultura significa condividere, attraverso l’apprendimento, il quale avviene attraverso complesse operazioni di trasmissione – siano esse formali, informali, linguistiche o corporee –, una serie di pratiche, valori e istituzioni.

Anche la più semplice delle operazioni di trasmissione culturale deve accettare il meccanismo in base al quale chi apprende deve essere in grado di farlo. In altri termini, chi apprende deve svolgere parte attiva e saper codificare il significato di ciò che è trasmesso, il quale fa riferimento al sistema di valori tipico di un certo luogo.

È possibile riassumere questa particolarità della trasmissione culturale ricordando che è possibile considerare la cultura un campo semiotico, ovvero un sistema di segni. Esiste una particolare disciplina, la semiotica, che studia appunto i segni, intesi come l’unione arbitraria di un significante e di un significato.

Più in dettaglio, il significante è la forma, ovvero il mezzo che assume il segno per essere veicolato. Il significato può essere identificato come ciò a cui ci si riferisce nel momento in cui si utilizza quel determinato significante.

Questi ultimi assunti sono in realtà particolarmente semplificati, dietro vi si nasconde una lunghissima storia dello studio del segno e dell’interpretazione. Essa recentemente ha ricevuto un importante contributo da Umberto Eco. Nel testo Dall’albero al labirinto (2007, pp. 13-100) troviamo una silloge dei suoi scritti a riguardo. In particolare, per quanto riguarda lo studio del significato, è possibile distinguere una teoria referenziale e una teoria dell’uso che corrisponde alla differenza che intercorre tra il dizionario e l’enciclopedia. In base alla prima teoria, il significato, ad esempio, della parola “cane” coincide con l’immagine mentale che abbiamo dell’animale. La teoria referenziale è ben rappresentata dalle definizioni di un dizionario in cui, per ogni voce, si forniscono brevi definizioni che rimandano l’una all’altra senza effettivamente essere chiarite e senza alcun riferimento contestuale tanto che “verso la metà del secolo scorso si è fatta sempre più strada [...] la persuasione che la competenza linguistica sia sempre enciclopedica” (Eco, 2007, p. 32). La teoria dell’uso sostiene invece che il significato è dato dall’insieme di norme, pratiche e consuetudini che possiamo associare a quel segno se vogliamo che sia comprensibile per chi sta ascoltando. In base a tale teoria il significato di qualsiasi segno è dato dall’uso che facciamo dell’insieme delle informazioni enciclopediche che quella determinata cultura ha di quel segno stesso. In pratica un determinato significato è comprensibile solo analizzando la rete di significati – rete variabile da cultura a cultura – connessi a quello in esame. Per meglio esplicitare tutto ciò, Eco (2007, p. 64) fa riferimento al rizoma.

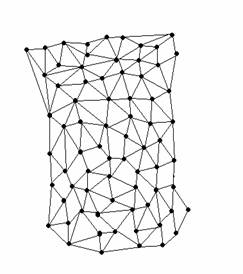

Figura 1

Come si osserva in Figura 1, “ogni punto del rizoma può essere connesso a qualsiasi altro suo punto” (Eco, 2007, p. 63).

Se il rizoma avesse un esterno, con questo esterno potrebbe produrre un altro rizoma, quindi non ha né dentro né fuori; il rizoma è smontabile e reversibile, suscettibile di modificazione […]. In una struttura rizomatica priva di esterno, ogni visione proviene sempre da un suo punto interno. (Eco, 2007, p. 64).

Ancora Eco (2007, p. 67) spiega magistralmente:

Un modello a rete prevede la definizione di ogni concetto (rappresentato da un termine) grazie all’interconnessione con l’universo di tutti gli altri concetti che lo interpretano, ciascuno di essi pronto a diventare il concetto interpretato da tutti gli altri.

Allargando idealmente all’infinito la rete dei nodi interconnessi, da un concetto assunto come type è possibile ripercorrere, dal centro alla periferia più estrema, tutto l’universo degli altri concetti, ciascuno dei quali può diventare a sua volta centro e generare infinite periferie.

Tutto ciò vuole dimostrare che il significato, per svolgere perfettamente la sua funzione, deve essere socialmente condivisibile. Ciò significa che esso è pubblico e quindi il prodotto di pratiche sociali che hanno poco a che fare con l’oggetto rappresentato. Infatti, come è possibile notare, per scoprire il significato di una qualsiasi parola, usanza, comportamento nonché la particolare categoria di oggetti che qui si vogliono esaminare, si è costretti a interagire con i rappresentanti di quella cultura e cercare di capire, attraverso l’osservazione dei loro comportamenti e l’interazione linguistica, quale sia per loro il significato di ciò che si sta osservando. Il che vuol dire che la stessa parola, usanza, comportamento, inclusi gli oggetti in analisi possono avere significati differenti se si osservano le differenti culture.

IV.2. Semiofori

Questa digressione riguardante la cultura e la semiotica è utilissima per farci comprendere come gli anche gli oggetti che stiamo analizzando abbiano un potere semiotico e possiedano un significato subito compreso da chi li osserva. Risulta a questo punto ancor più convincente la definizione di Giovanni Kezik (2006, p. 58) secondo cui il museo è “il monumento più compiuto a un’idea visiva della cultura, e cioè al concetto di valori e di saperi che si trasmettono e si assimilano soprattutto perché si guardano”. Paola De Sanctis Ricciardone, nel saggio Gazze ladre per antenati. Tracce settecentesche per un’antropologia del collezionismo (2003, p. 567), afferma che “gli oggetti dunque possono parlare, anche se si potrebbe obiettare che a farli parlare sono sempre gli uomini”.

Negli scritti di Krzysztof Pomian, si nota una netta linea di demarcazione fra il mondo delle cose, degli oggetti utili “tali cioè che possono essere consumati o servire a procurarsi dei beni di sussistenza, o a trasformare delle materie grezze in modo da renderle consumabili, o ancora proteggere contro le variazioni dell’ambiente” (Pomian, 2007, p. 41), ed il mondo dei semiofori, ovvero “degli oggetti che non hanno utilità nel senso che è stato ora precisato, ma che rappresentano l’invisibile, sono cioè dotati di un significato: non essendo manipolati ma esposti allo sguardo non subiscono usura” (ibidem). Ad un certo punto della storia – secondo Leroy-Gourhan (1997) in corrispondenza del Paleolitico superiore – la produzione si orienta secondo due modalità differenti: il visibile (oggetti utili) e l’invisibile (oggetti “significanti”). Queste due sfere sono, fra l’altro, antitetiche tra loro.

È da osservare che sia l’utilità sia il significato presuppongono un osservatore, non essendo altro che dei rapporti mantenuti da individui o gruppi, per il tramite degli oggetti, con i loro ambienti visibili o invisibili. Ciò posto, nessun oggetto è nello stesso tempo e per uno stesso osservatore una cosa e un semioforo. Esso è, infatti, una cosa solo quando lo si utilizzi, ma allora non ci si diverte a decifrarne il significato, e quando lo si fa l’utilità diviene puramente virtuale. Pur coesistendo gli uni con gli altri, i tratti della forma che permettono all’oggetto di essere utile e quelli che ne fanno un portatore di significato suggeriscono due comportamenti differenti e reciprocamente esclusivi. Nel primo caso è la mano che mette l’oggetto in un rapporto visibile con gli altri oggetti, anch’essi visibili, che colpisce o tocca o sfiora o taglia. Nel secondo è lo sguardo prolungato da un’attività di linguaggio, tacita o esplicita, che stabilisce un rapporto invisibile tra l’oggetto e un elemento invisibile. La cosa si realizza in quanto tale modificando ciò a cui si applica e consumandosi essa stessa. Il semioforo, viceversa, svela il suo significato quando si espone allo sguardo. (Pomian, 2007, pp. 41-42).

In base a quanto è stato finora detto le collezioni possono essere a buon ragione paragonate alle parole, alle usanze, comportamenti ed i rispettivi significati che compongono la cultura di un qualsiasi popolo.

V. André Leroi-Gourhan: il comportamento estetico e lo stile etnico

V.1. Punti di vista

Dai paragrafi precedenti si vede come ogni cultura si possa considerare per certi versi un insieme di segni organizzati tra loro in modo da creare una rete complessa e variabile da una collettività all’altra. All’interno di questo sistema rizomatico, come abbiamo visto, rientrano anche i beni culturali, paragonabili a segni cosificati: possiedono un significante, corrispondente alla loro forma esterna e materiale, e un significato, il cui valore è pienamente comprensibile solo calandosi all’interno di quella particolare cultura ed analizzando il rapporto di quel singolo concetto (di cui quel determinato oggetto è portatore) col resto dei concetti ad esso connessi. È estremamente chiaro a questo punto che ciò che è designato col termine di bene culturale (e questa è un’operazione che compete solo a un’autorità riconosciuta), entra a far parte di una cerchia di oggetti ben definiti ed è investito di un determinato valore tale che, da quel momento in poi, è soggetto a determinate norme legislative ed assume uno status particolare a pieno titolo riconosciuto da un paese, una nazione, una città o addirittura il mondo intero.

Si tratta in definitiva, per quanto riguarda l’antropologia, di spiegare le cose dal punto di vista di quella determinata cultura, da analizzare in relazione alla cosiddetta rete di significati o rizoma. Proprio in funzione di quest’ultima, infatti, può benissimo verificarsi, ad esempio, che lo stesso oggetto abbia un valore diverso e, dunque, un significato variabile da una cultura all’altra. Viceversa, il ragionamento fin qui sostenuto conduce all’ipotesi che sia altresì possibile che varie culture abbiano assunto oggetti diversi – cioè significanti diversi – per riferirsi ad uno stesso tipo di significato.

V.2. Il comportamento estetico, progressivi livelli di applicazione

André Leroi-Gourhan ci è molto utile per analizzare ancora più a fondo le particolari dinamiche di cui si sta discutendo. Queste ultime possono essere, infatti, meglio comprese prendendo coscienza non solo della diversità delle reti di significati ma anche del fatto che, proprio in funzione di esse, spostandosi da una collettività all’altra, accadrà di trovarsi di fronte anche ad una differenziazione di quello che Leroi-Gourhan chiama comportamento estetico. Se, infatti, da un luogo all’altro del globo varia il sistema in base al quale classificare quell’oggetto come bene culturale o meno, ciò sarà dovuto, non del tutto ma almeno in parte, anche all’applicazione di canoni estetici, ovvero a una particolare concezione estetica, un’idea del bello, che si trova alla base del nostro giudizio. In altri termini, anche in base alla nostra peculiare concezione di “artisticità” – la cui genesi dipende dalla cultura in cui viviamo – saremo in grado di catalogare un qualsiasi oggetto come bene culturale o meno.

Vedremo, qui di seguito, di esplicitare meglio ciò a cui ci stiamo riferendo. Se ci si accosta alla disciplina dell’estetica si noteranno quali importanti autori abbiano affrontato l’argomento e, soprattutto, quanto sia vasto questo ambito di studi. Spesso però si pensa che l’estetica si limiti allo studio della percezione e del suo rapporto col pensiero oppure sia semplicemente lo studio del bello e delle sue forme. Al di là di questa visione classica dell’estetica, bisogna altresì tenere presente che in realtà non è possibile determinare a priori ed in maniera definitiva cosa sia bello e cosa non lo sia, né bisogna pensare che arte ed estetica rimandino a dati assoluti. Ecco ciò che si legge, ad un certo punto, alla voce “estetica” del dizionario enciclopedico La Piccola Treccani (Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995, ad vocem)

Date per scontate le somiglianze, le analogie, le forti o fortissime identità locali, che accomunano in «famiglie», nel senso di Wittgenstein, la nostra arte ad attività anche del lontano passato [...], arte ed estetica non rimandano a dati fissi e sono quindi [...] contingenti: l’esplicitazione, per quanto è possibile, di una loro necessità è affidata al compito di una riflessione sempre all’interno della loro contingenza.

In effetti, arte ed estetica sono sempre da studiare in relazione alla cultura cui di volta in volta si riferiscono. Andrè Leroi-Gourhan si avvicina a questa posizione nel momento in cui pensa all’estetica come a “un codice delle emozioni che assicura al soggetto etnico l’essenziale dell’inserimento affettivo nella sua società” (1965, p. 317).

L’estetica quindi, per Leroi-Gourhan, è un codice (un sistema di segni e simboli convenzionali fondamentali per la comunicazione) che fa sì che il soggetto che lo utilizza si senta emotivamente inserito e a suo agio nella società di cui fa parte.

Questo inserimento emotivo si realizza secondo “diversi livelli”. Si parte da un primo livello, quello fisiologico, per poi toccare gli aspetti tecnici, sociali e infine quelli figurativi, cosicché l’obiettivo da raggiungere, l’ultimo livello, è proprio quell’estetica del bello artistico a cui si faceva riferimento all’inizio di questa analisi. È da sottolineare che la teoria estetica di Leroi-Gourhan e il suo evolvere attraverso livelli sempre crescenti sembra voler accompagnare la parallela differenziazione dell’uomo dagli altri esseri viventi e mostrare la progressiva culturalizzazione delle sue necessità.

● Livello fisiologico. Interessa l’insieme delle sensazioni fisiche. Ciò vuol dire, inaspettatamente, che anche ciò che è percepito dal nostro corpo subisce una regolazione sociale, il che permette di acquisire quel codice emotivo che crea appartenenza tra chi lo condivide.

● Livello tecnico. Questo secondo livello riguarda le particolari forme degli oggetti. Esse non sono casuali né, al contrario, come si potrebbe pensare, si adeguano semplicemente alle funzioni specifiche per cui gli oggetti sono creati ma lasciano un margine di adattabilità peculiare del luogo in cui sono creati.

● Livello sociale. Anche la gestualità è “socializzata” nel senso che anch’essa è filtrata dal codice che garantisce l’inserimento in una determinata comunità. Lo studioso intende dire che anche il modo di salutare, la distanza relativa dei corpi, le forme di cortesia sono procedimenti che vanno appresi mediante la comprensione dei ritmi “giusti” e delle “giuste” differenze, allo stesso modo proprio questi ultimi possono segnalare, proprio con la loro inadeguatezza, la presenza di un estraneo in quella specifica comunità.

● Livello figurativo. Bisogna fare attenzione al termine figurativo. Leroi-Gourhan lo utilizza per indicare la raffigurazione segnica in tutte le sue forme. Il livello figurativo equivale allo stadio estetico come lo avevamo inteso all’inizio della nostra indagine, il livello figurativo corrisponde cioè a quello artistico. È il campo che ormai conclude definitivamente il processo di progressivo abbandono di ogni funzione – sembra quasi, a questo punto, di sentire un’eco delle riflessioni di Pomian a proposito del mondo dei semiofori, quegli “oggetti che non hanno utilità [...], ma che rappresentano l’invisibile, sono cioè dotati di un significato: non essendo manipolati ma esposti allo sguardo non subiscono usura” (Pomian, 2007, p. 41) – ed in cui domina la raffigurazione intesa come processo semiotico di elaborazione del segno in quanto tale. Il suddetto processo si evolve, stando a Leroi-Gourhan, secondo tre ulteriori livelli: si parte dalla raffigurazione del movimento (danza e mimica), per poi arrivare a quella del suono (musica e poesia) e infine pervenire alla raffigurazione visiva (pittura e scultura). Leroi Gourhan individua quindi un processo di sempre maggiore intellettualizzazione e culturalizzazione dei simboli, durante il quale la distanza tra l’oggetto della rappresentazione e il suo rappresentante è progressivamente maggiore. Se la danza è ancora vicina all’oggetto rappresentato – infatti utilizza il movimento per rappresentare il movimento – la pittura è più lontana da esso, tant’è che raffigura il corpo o un’emozione attraverso colori e forme grafiche. Proprio mediante questa chiave analitica si può meglio comprendere la svolta data alla storia dell’arte nella sua fase contemporanea: il tentativo sempre più marcato di creare una cesura tra arte e realtà sensibile potrebbe essere interpretato come un processo di progressivo allontanamento della forma dall’oggetto figurato, ultimo punto d’arrivo del livello figurativo, così come lo intende lo studioso. Secondo un’interpretazione di Leroi-Gourhan l’estetica, il linguaggio e la tecnica sono tre aspetti del fenomeno di esteriorizzazione del sapere umano: così come la tecnica si sviluppa fino ad arrivare alla produzione di meta-strumenti e il linguaggio passa dalla parola alla scrittura, allo stesso modo l’estetica si evolve, seguendo, come abbiamo visto, un percorso per livelli successivi, dalle forme incarnate nella fisiologia a quelle più esterne (danza, musica e poesia), per giungere all’esteriorizzazione completa nella contemplazione estetica.

V.3. Lo stile etnico: una possibile interpretazione della variabilità del comportamento estetico

Arrivatiti a questo punto, una giusta osservazione può essere avanzata: è stata approfondita, grazie a Leroi-Gourhan, la dimensione estetica e il suo peculiare modo di manifestarsi tramite una progressiva astrazione nonché esteriorizzazione. Allo stesso tempo però si tenga presente il punto di partenza delle nostre ultime riflessioni, e quindi non ci si dimentichi della caratteristica fondamentale del processo di esteriorizzazione dell’estetica nel momento in cui si analizzino diverse culture: la sua variabilità. In effetti, lo studioso non manca di puntualizzare questo ultimo aspetto dell’estetica ed introduce il concetto di stile etnico. Esso non è altro che il modo peculiare di una comunità di attuare l’esteriorizzazione del livello figurativo e precisa che “lo stile etnico potrebbe quindi essere definito il modo proprio di una collettività di assumere e di contrassegnare forme, valori, ritmi” (Leroi-Gourhan, 1965, p. 326). Parlando del processo estetico, si può quindi fare riferimento non solo alla progressiva esteriorizzazione ma anche alla sua natura “particolareggiante”. L’estetica si assume il compito di rendere specifiche le produzioni. Il che significa che senza la dimensione estetica non esisterebbe la diversità culturale e tutti dovrebbero limitarsi ad adeguare le loro forme semplicemente alle regole della fisica e della biologia.

V.4. Opportuni chiarimenti e riflessioni

La particolare impostazione delle riflessioni di Leroi-Gourhan può sollevare dei problemi e quindi è bene sottolineare, a questo punto, come la sua teoria dello stile etnico non sia volta a dimostrare essenzialmente l’impossibilità dei vari gruppi etnici, viste le rispettive differenze, di comunicare tra loro. Leroi-Gourhan vuole dire che la differenziazione che in natura è compiuta dalla speciazione, per gli uomini è realizzata grazie alla differenziazione culturale e soltanto in questo senso utilizza una sorta di parallelismo tra specie animali ed etnie. Leroi-Gourhan tiene comunque sempre presente la sostanziale unità della specie umana ed evita quindi di interpretare la diversità delle culture come una dimostrazione dell’esistenza di una linea evolutiva lungo la quale collocare le differenti etnie. Secondo quest’ultima ottica interpretativa, si rischierebbe di creare un fittizio sistema di produzione degli oggetti, e qui, in modo specifico, dei beni culturali, che dovrebbe rispecchiare il rispettivo grado di evoluzione delle collettività che li producono. E l’evoluzione, ovviamente, sarebbe di maggiore o minore entità a seconda della maggiore o minore uguaglianza di una particolare cultura a quella, di solito, occidentale.

Non a caso, sfogliando un qualsiasi libro di storia, si vede come l’evoluzionismo nasca a metà Ottocento in Inghilterra, che in questo periodo è una grande potenza coloniale. Se le culture si collocano su una “scala graduata”, si può decidere di posizionare la propria società al gradino più alto e classificare di conseguenza le altre. Così paesi coloniali – all’epoca l’Inghilterra e, in generale, l’Occidente – sono stati autorizzati per secoli, e forse ancora oggi lo sono, a esportare la propria cultura alle società situate su gradini di evoluzione inferiori e bisognose di accelerare il proprio sviluppo.

Le culture sviluppano certamente stili specifici, ma non semplicemente per ragioni interne, come a voler dire per motivi genetici. La specificità etnica, basta guardarsi attorno, dipende anche da ragioni esterne come, a esempio, il contatto tra diversi gruppi sociali, già apprezzabile negli anni di Leroi-Gourhan e molto di più nei tempi attuali, giacché oggi, ancor più che negli anni Sessanta, la globalizzazione ha investito la stragrande maggioranza dei paesi del mondo. Il contatto culturale consente, infatti, agli individui di rendere disponibili diverse soluzioni alternative per lo stesso problema, che entreranno poi in contatto con quelle già adottate da quel gruppo e, forse, ne prenderanno il posto. È opportuno chiedersi, a questo punto, se il fenomeno della globalizzazione cui si è appena accennato d’occhio non rischi di annullare gradualmente e definitivamente le diversità esistenti tra le reti di significati per favorire lo sviluppo di un’”unica rete” e, conseguentemente, di uno “stile etnico” via via sempre più omogeneo nonché privo di sfumature. È un problema che in questa sede si intende lasciare parzialmente aperto, la risposta sembra poter essere affermativa, ma la riflessione su di esso può meglio approfondirsi solo registrando sistematicamente l’evolversi del problema-globalizzazione e, soprattutto, le reazioni che si svilupperanno nel tempo.

VI. Pierre Bourdieu. De gustibus non disputandum est

VI.1. Un’onesta autoanalisi

È stato appurato che i beni culturali sono da considerare sempre in relazione a una complessa e particolare rete di significati, successivamente si è vista l’importanza del comportamento estetico e il suo modo di esplicitarsi prendendo in particolare considerazione il livello figurativo, quello che più interessa ai fini di questa indagine. Considerando poi la variabilità da una collettività a un’altra del suddetto comportamento estetico, si è definito “stile etnico” il modo peculiare di una cultura di esteriorizzare il livello figurativo. Risulta, a questo punto, estremamente opportuno il supporto di Pierre Bourdieu, autore, nel 1979, del saggio La Distinzione, critica sociale del gusto.

Continuiamo dunque a seguire il filo delle nostre riflessioni prendendo innanzitutto in considerazione una particolarità sottolineata anche dal sociologo: le analisi del gusto molto spesso riguardano quello altrui e le sue eventuali incongruenze, visto che il proprio gusto sembra spesso essere naturale, “normale” e quindi scontato. In realtà non è così e tale analisi dovrebbe essere prima di tutto un’autoanalisi, un’autoriflessione. Ecco che, una volta indagata la natura delle culture e del sistema dei beni culturali in generale, sarebbe a questo punto opportuno direzionare il microscopio direttamente su noi stessi, operazione tanto insolita quanto interessante.

VI.2. Avere per essere

Crawford B. Macpherson (1976) arriva all’analisi e alla definizione dell’individualismo possessivo non prima di aver osservato come a partire dal Diciassettesimo secolo l’io inizi a circondarsi delle proprietà e dei beni accumulati mentre, allo stesso tempo, si sviluppa un senso dell’io come proprietario. Le sue teorie sono prese in considerazione da James Clifford, che proprio da qui parte, nel suo saggio Oggetti e sé. Una nota a margine (2000), per ragionare sulla tendenza ad accumulare gli oggetti e, soprattutto, sul rapporto fra quest’ultima e l’individuo che la mette in pratica. Egli tenta di porre in evidenza come non esista un modo “corretto” di collezionare, piuttosto le raccolte di oggetti sono uno specchio della tendenza a costruire un’identità personale attraverso le cose, in parole povere: essere in funzione di ciò che si ha.

Questa forma d identità, sia essa culturale personale, presuppone l’atto del collezionare, una riunione di proprietà in sistemi arbitrari di valore e significato.[...] Una qualche sorta di «pratica del raccogliere» intorno all’io e al gruppo – l’assemblaggio di un mondo materiale, la delimitazione di una sfera soggettiva che non sia “altro” – è probabilmente universale. E tutte queste collezioni producono gerarchie di valori, esclusioni, territori dell’io governati da regole (Clifford, 2000, pp. 316-317).

VI.3. Un (falso) luogo comune, il sistema estetico, le differenze sociali: che nesso c’è?

Fatta questa breve digressione, risulta estremamente evidente a questo punto l’importanza degli studi di Pierre Bourdieu, ovvero la sua disamina del gusto e del sistema estetico di giudizio in cui siamo immersi in quanto individui facenti parte di una determinata cultura. Anche Bourdieu fa parte della schiera di studiosi convinti del fatto che il sistema estetico di giudizio in cui si vive non sia affatto naturale né innato, bensì dovuto a complessi processi di origine storica e sociale. In altri termini, il solito luogo comune De gustibus non disputandum est non è così scontato né ovvio come a prima vista potrebbe sembrare.

Ma lo studioso va oltre queste prime considerazioni, mira ad indagare anche le motivazioni che risiedono alla base delle suddette differenze di giudizio e si interroga sul perché si tenda spesso a far sembrare “naturale” qualcosa che in realtà non lo è.

In altre parole Bourdieu si rende conto di come il sistema estetico sia un grande operatore di differenza sociale: le varie preferenze di gusto non sono altro che “catalizzatori” delle differenze sociali di classe; viceversa, si valuta qualcosa più o meno bello in virtù della posizione sociale in cui ci si colloca. Appare chiaro l’apporto innovativo del sociologo: non soltanto abbiamo bisogno di oggetti per cosificare, costruire la nostra identità – aspetto già approfondito, come accennato, da studiosi del calibro di Macpherson –, ma si aggiunga che ciò che scegliamo per compiere tale operazione non è casuale, infatti, dipende sostanzialmente dallo spazio sociale che occupiamo. Se si riesce a far passare i gusti come naturali, dunque allo stesso modo naturalmente saranno distinti i portatori dei diversi gusti.

Inoltre Bourdieu procede a una più accurata analisi della differenziazione sociale, osservando come ad ogni classe sia possibile attribuire un capitale complessivo, dato dalla sommatoria del capitale economico – le risorse finanziarie – e di quello culturale, desumibile dai titoli di studio posseduti. A ciò si aggiunga che è anche importante tenere conto della duplice natura del capitale complessivo, esso può, infatti, essere ereditato oppure acquisito personalmente dal singolo individuo.

Questa particolarissima disamina, qui esposta solo in maniera semplificata, fornisce le coordinate fondamentali che consentono di individuare le diverse posizioni sociali, alle quali corrispondono altrettanti stili di vita differenti. Bourdieu (1979, p. 131) introduce anche il concetto di habitus, ovvero quelle

formule generatrici (per esempio, nel caso dei professori, l’ascetismo aristocratico) che stanno alla radice di ogni classe di pratiche e di proprietà, vale a dire della trasformazione in uno stile di vita distinto e distintivo delle esigenze e delle disponibilità che caratterizzano una condizione ed una posizione determinata.

L’habitus quindi garantirebbe il collegamento tra le varie posizioni sociali e gli stili di vita, sta cioè alla base della trasformazione delle prime nei secondi, ma non è tutto: l’habitus consente, infatti, anche di avvertire come sensato e, di conseguenza, naturale, il rapporto tra posizione di classe e pratiche sociali. In altri termini, esso è un potente generatore della differenza sociale in quanto autore efficace della gerarchizzazione degli stili di vita (corrispondenti come già si è detto, apparentemente in maniera ovvia e naturale, alle differenti posizioni sociali).

VI.4. Quindi?

Si è fin qui tentato di tracciare le linee guida fondamentali che risiedono alla base delle riflessioni di Bourdieu. È giunto il momento di applicare la sua analisi al particolare campo d’indagine di cui ci stiamo occupando, tenendo in particolare considerazione il fatto che, citando Pomian (2007, p. 41), è possibile parlare dei beni culturali come di oggetti che non hanno una funzione materiale, non possiedono cioè utilità pratica bensì qualità simboliche.

La complessa disamina del sociologo osserva il gusto secondo tutte le sue componenti: preferenze musicali, scelte alimentari, posture fisiche, gusti estetici ecc. È naturale che questo ampio insieme comprenda anche le scelte estetiche determinanti per la selezione di quegli oggetti che faranno parte del complesso sistema dei beni culturali. In base a quanto è stato dunque finora detto, anche questi ultimi saranno da considerare dei catalizzatori della gerarchizzazione sociale, e la loro funzione sarà proprio quella di confermare – in virtù dei complessi meccanismi sopra descritti e degli schemi “insiti nei cervelli” (Bourdieu, 1979, p.177) grazie ai quali la relazione tra i gusti estetici e la propria appartenenza di classe appare naturale – la legittimità della posizione sociale occupata. In altre parole, come anche prima si è detto: avere qualcosa, per essere qualcuno.

Trovare una prova di tutto ciò? È presto fatto. Basta compiere un veloce viaggio nella storia dei beni culturali. Da subito si nota infatti la fondatezza di ciò che è stato appena asserito, e qui di seguito si riporteranno alcuni esempi.

La civiltà romana, tanto per cominciare, seppure un po’ in ritardo, apprende questo particolare meccanismo di auto-legittimazione attraverso le opere d’arte. Bianchi Bandinelli (2004, p. 24) afferma:

Ci vorranno diverse generazioni, prima che un’assicurata potenza e una grande ricchezza ammassata renda consapevoli i Romani che non si può far parte del mondo civile senza mostrarsi intenditori e amatori d’arte.

Una volta raggiunta la grandezza militare ed economica, Roma quindi comprenderà la reale utilità delle opere d’arte in quanto utili mezzi per confermare e rafforzare il prestigio raggiunto.

Non ci si dimentichi, inoltre, dell’astuta operazione culturale attuata da Petrarca con le sue medaglie antiche: gli imperatori romani diventano modelli di virtù etica e politica a cui prima di tutto gli uomini al potere sono invitati ad ispirarsi, i Vires Illustres contemporanei di Petrarca legittimano la loro autorità eguagliandosi ai Vires Illustres dell’antichità effigiati sulle monete. Successivamente, le Signorie italiane, e non a torto, non esiteranno ad accettare l’invito culturale del poeta ed ecco che presso le corti italiane raccogliere antichità diviene un obbligo.

Andando ancora più oltre, si veda come la nascente classe borghese, bisognosa di imporsi sulla scena sociale, si legittimi anche e soprattutto attraverso lo strumento delle collezioni o, più in generale, di singoli dipinti. Essa non può rifarsi al modello delle collezioni di corte, proprio perché queste ultime sono indicatrici di stili di vita diversi e, conseguentemente, di altre posizioni sociali; per questo motivo le crea autonomamente e sollecita la produzione di nuove opere in cui potersi rispecchiare: nature morte, paesaggi e soggetti piacevoli.

È evidente a questo punto come gli esempi a proposito potrebbero moltiplicarsi a dismisura. Il mistero circa l’apparente inutilità e mancanza di funzioni della particolare categoria di oggetti in esame è stato ormai, sotto molteplici punti di vista, risolto.

VI.5. Un ultimo quesito

Un ultimo dubbio, però, rimane ancora da sciogliere. Esso riguarda la tendenza a creare un sistema di classificazione dei beni culturali in base al quale, come afferma anche il già citato Clifford (1993, p. 262), “laddove nel museo etnografico l’oggetto è «interessante» dal punto di vista culturale o umano, nel museo d’arte è innanzitutto «bello» o «originale»”. Come mai tutto ciò? Come mai questa cesura così forte? Perché dei beni delle culture altre si tende spesso a dare un’interpretazione basandosi esclusivamente su parametri facenti parte non della cultura in questione bensì di quella occidentale? Anche in questo caso Bourdieu é molto utile per tentare di dirimere la questione nonché comprendere i criteri sui quali il nostro giudizio estetico poggia le sue fondamenta.

Si vedano, infatti, i risvolti delle precedenti sue affermazioni. Secondo il sociologo l’istruzione scolastica assegna ai detentori dei titoli scolastici un particolare “titolo nobiliare”. Esso consente di “essere qualcosa”, ovvero di essere i portatori di un habitus ben preciso, senza il dovere di dimostrarlo attraverso il “fare qualcosa”.

Bourdieu vuole qui riferirsi al fatto che la scuola non produce gusti uniformi, bensì habitus attuabili anche in campi extrascolastici e, dunque, garanti dell’uniformità del gusto in qualsiasi settore di applicazione.

L’istruzione scolastica contribuisce [...] a costituire quell’atteggiamento generale e trasferibile nei confronti della cultura legittima che, acquisito per quanto attiene alle conoscenze ed alle pratiche riconosciute dalla scuola, tende ad applicarsi al di là dei limiti dello scolastico, assumendo la forma di una “disinteressata” propensione ad accumulare esperienze e conoscenze, che, sul mercato scolare, possono anche non essere redditizie. (Bourdieu, 1979, p. 23)

Tutto ciò comporta che chi non sia detentore di un titolo che certifichi il suo “essere”, avrà sempre il dovere di dimostrare, attraverso il suo “fare”, la propria competenza. La facoltà di “essere” conferita e certificata da titoli nobilitanti, e quindi completamente slegata da un “fare” e dal dovere di dimostrare chi si è, implica invece quella libertà applicabile anche come scelta di gusto. Quest’ultima, a sua volta, diviene naturale espressione e conferma dell’essenza dei detentori dei suddetti titoli scolastici.

Concludendo, se dunque l’habitus acquisito nel modo appena descritto conferisce, come già asserito, un “essere” al suo portatore distinto dal suo fare, questo stesso habitus produrrà categorie estetiche a loro volta essenziali, ovvero sottratte al loro fare, alla loro funzione. Ecco allora che un habitus estetico associato a un titolo scolastico nobilitante si svilupperà in modo naturale come passione per la forma sottratta alla sua funzione. Di conseguenza, e proprio qui si trova una risposta alla domanda posta inizialmente, la produzione artistica sarà produzione di forma pura, libera dalla schiavitù della funzione.

Questo singolare approfondimento può dunque fornirci una chiave di lettura della particolare tendenza esposta in precedenza: forse i beni demo-etno-antropologici sono considerati piuttosto istruttivi e culturalmente interessanti che non belli oppure originali – come lo sono invece quelle che sono definite opere d’arte – proprio perché, in linea di massima, la loro componente materiale e il loro aspetto funzionale sono troppo ostentati, troppo poco nascosti? Forse questi particolari oggetti sono troppo materiali per i gusti occidentali?

Sfogliando il poderoso volume di Walter Benjamin (1986) contenente il suo famoso saggio Parigi capitale del XIX secolo, si legge qualcosa di molto interessante ai fini della nostra analisi, in particolare ci si riferisce a due citazioni reperibili nella parte Aufzeichnungen und Materialen (Appunti e Materiali) (pp. 851-852) che fa da corredo al saggio vero e proprio.

Benjamin riporta, a un certo punto, una citazione di Wagner (1966, p. 82):

Chi riuscisse davvero a capire perché Haydn nel piano raddoppi i violini con un flauto, costui potrebbe forse procurarsi uno schema per intendere perché migliaia di anni fa l’umanità smise di mangiare cereali crudi e si mise a cuocere il pane ovvero perché levigò e rifinì i suoi utensili. Bisogna che nell’oggetto di consumo venga dimenticata la traccia della sua produzione. Deve sembrare che esso non sia mai stato fatto perché non trapeli che il soggetto dello scambio non già lo ha fatto bensì si è appropriato del lavoro in esso contenuto. L’autonomia dell’arte ha alla sua origine l’occultamento del lavoro.

Leggiamo ancora un altro appunto trascritto da Benjamin:

Da Wiesengrund la fantasmagoria viene «definita un bene di consumo nel quale nulla più deve rammentare come esso è sorto. Tale bene viene reso magico, dal momento che il lavoro in esso accumulato appare come sovrannaturale e sacro nell’istante medesimo in cui esso non si dà più a conoscere come lavoro». (1939, p. 17)

Tutto ciò sembra poter confermare l’ipotesi sopra avanzata. Pomian sembra inoltre avvalorarla nel momento in cui fa riferimento a un caso particolare. A proposito degli oggetti preziosi facenti parte dei tesori principeschi e aventi una qualche originaria funzione (gioielli, reliquiari, calici, stoviglie ecc.), afferma che

la trasformazione in museo d’un tesoro che cambia statuto anche se non cambia nome, oppure d’una raccolta di oggetti d’arte in un palazzo o in un castello comporta necessariamente per gli oggetti la perdita delle funzioni liturgiche, cerimoniali o decorative o utilitarie che potevano avere all’origine. (Pomian, 2007, p. 352)

Dunque, anche quegli oggetti che sembrano essere nati con una qualche funzione – e che pure entrano nel novero delle collezioni –, ne sono successivamente privati, depurati grazie ad un’accurata musealizzazione e quindi una loro decontestualizzazione. Ancora una volta, il significato trionfa a scapito della materialità e della funzione, sapientemente occultate.

VII. «Avere una cultura»

VII.1. Una questione di Stato

Giungiamo ora, per così dire, all’atto ultimo della nostra analisi. In connessione, come si vedrà, con quanto è stato detto nel paragrafo precedente, è il momento di affrontare più da vicino, un fenomeno che tra Settecento e Ottocento si espande a macchia d’olio in Europa e anche oltre: ci si riferisce all’interessamento da parte degli Stati al collezionismo e, soprattutto, alle motivazioni nonché alle spinose conseguenze che si nascondono dietro questo nuovo atteggiamento nei confronti dei beni culturali.

Si sa che tra Sette e Ottocento i grandi Stati nazionali iniziano a partecipare all’attività collezionistica con la conseguente nascita di nuovi contenitori delle raccolte di oggetti: i musei. Gradualmente, si passa così dalle collezioni private ai musei pubblici non senza importanti conseguenze come, a esempio, l’inevitabile trauma della decontestualizzazione degli oggetti, la cui restituzione al luogo d’origine è a gran voce reclamata dai “ veri proprietari”.

VII.2. Repatriation

È interessante notare che in molti casi, come mostra anche Richard Handler, la rivendicazione dei propri beni si intensifichi nel momento in cui un gruppo definito di individui “subordina la propria etnicità alla propria identità nazionale scelta da poco” (Handler, 2000, p. 285) e, dunque, per essere riconosciuto da un esterno che nega l’esistenza della nazione, ha la necessità di

specificare e rivendicare i beni della nazione: deve [...] salvaguardare un territorio circoscritto, e costruire un resoconto dell’unicità di cultura e storia che si attribuisca alla gente che lo occupa. È a questo punto che entrano in gioco le dispute riguardo alla proprietà dei beni culturali. (ibidem)

Il fenomeno della repatriation è dunque indice dell‘urgente bisogno di vedersi restituiti i propri beni, cioè di “avere” una cultura cosificata in un patrimonio legittimo e autentico.

A ciò si aggiunga che talvolta il dibattito può addirittura avvenire all’intero di uno stesso Stato. Richard Handler lo fa puntualmente presente nel suo interessante saggio (2000, pp. 261-289) sulla formazione del patrimonio in Quebec e la conseguente disputa tra il governo provinciale – principale attore nella preservazione dei beni culturali quebechesi – e il governo federale canadese. Egli evidenzia altresì i paradossi connessi all’avere una cultura e alla selezione di un’“autentica” proprietà nazionale.

VII.3. Alla radice del problema

Non appena si tocca l’argomento della repatriation, dunque, gli interrogativi si moltiplicano a dismisura: chi ha veramente il diritto di reclamare la proprietà su questo tipo di oggetti (soprattutto se considerati ormai patrimonio dell’umanità)? Quanto tempo deve trascorrere affinché per un bene culturale, fuoriuscito da una determinata nazione, non possa più essere richiesto il rimpatrio? Quali sono i criteri in virtù dei quali stabilire un oggetto culturale come “autentico” prodotto di una particolare cultura?

Sono quesiti che molto spesso sono sottoposti all’attenzione pubblica ma che allo stesso tempo, a nostro avviso, non possono trovare risposta, semplicemente perché il problema è posto male. In realtà è bene modificare un poco l’approccio alla questione: piuttosto sarebbe meglio, infatti, chiedersi perché i vari Stati si dedichino con tale e tanta veemenza alla rivendicazione dei “propri” beni culturali, e la spiegazione qui non può essere che quella già precedentemente esposta e relativa al fatto che questo tipo di oggetti sono utili generatori nonché catalizzatori della propria distinzione, si tratterà cioè di distinguersi come nazione nonché di farsi riconoscere come tale da altre nazioni. Ritornando a Handler, si veda, infatti, come nella sua disamina le collezioni e la connessa tendenza a costruire un’identità non siano mai fini a sé stesse, ma siano strettamente collegate a politiche nazionaliste, leggi restrittive e discutibili interpretazioni, o meglio, mistificazioni, del passato.

Come ricorda Clifford (2000, p. 317), “in Occidente, il collezionismo ha costituito a lungo una strategia per il dispiegamento possessivo di un io, di una cultura, di un’autenticità”.

È possibile ridurre l’intera cultura e la storia di un popolo o addirittura di una nazione a un oggetto o a un gruppo di essi che invece si collocano in un preciso momento storico? Esistono criteri assoluti e inequivocabili in base ai quali attestare la reale autenticità di un prodotto culturale o artistico? Entrambe le risposte hanno esito negativo poiché risulta estremamente evidente, a questo punto, la mera convenzionalità del sistema della produzione di autenticità e della cosificazione della cultura.

Considerare gli argomenti fin qui trattati da un punto di vista più ampio e globale e, dunque, tener conto del recente dibattito culturale tra gli Stati, aiuta ancor di più a prendere davvero coscienza della realtà dei fatti, del backstage che si nasconde dietro serie interminabili di oggetti in bella mostra davanti a visitatori affascinati.

Questi descritti sono i meccanismi principali che garantiscono il funzionamento di un sistema convenzionale di significati, il cui scopo essenziale è quello di confermare l’identità e il gusto di “una possessiva soggettività occidentale” (Clifford, 2000, p. 325), e la cui analisi ormai, a questo punto, giunge alla sua conclusione.

BIBLIOGRAFIA

- W. Benjamin, 1982, Parigi capitale del XIX secolo. I «passages di Parigi», Torino, Einaudi.

- R. Bianchi Bandinelli, 2004, Roma. L’arte romana al centro del potere, Milano, BUR Arte.

- P. Bourdieu, 1983, La distinzione: critica sociale del gusto, Bologna, Il Mulino

(edizione originale La distinction: critique social du jugement, Paris, Minuit, 1979).

- J. Clifford, 1993, I frutti puri impazziscono: etnografia, letteratura, arte nel secolo XX, Torino, Bollati Boringhieri.

- J. Clifford, 2000, “Oggetti e sé. Una nota a margine”, in Gli oggetti e gli altri. Saggi sui musei e sulla cultura materiale, a cura di George Stocking, pp. 315-328, Roma, Ei Editori.

- P. De Sanctis Ricciardone, 2003, “Gazze ladre per antenati. Tracce settecentesche per un’antropologia del collezionismo”, in Lares, LXIX, 3, pp. 565-585.

- U. Eco, 2007, Dall’albero al labirinto. Studi storici sul segno e l’interpretazione, Milano, RCS Libri.

- R. Handler, 2000, “Avere una cultura. Nazionalismo e preservazione del patrimoine nel Quebec”, in Gli oggetti e gli altri. Saggi sui musei e sulla cultura materiale, a cura di George Stocking, pp. 261-289, Roma, Ei Editori.

- Istituto della Enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani, 1995, “Estetica”, in La Piccola Treccani. Dizionario Enciclopedico, vol. IV, pp. 378-382, Roma, Marchesi Grafiche Editoriali.

- G. Kezich, 2006, “Museo”, in Antropologia Museale, 14, pp. 57-59.

- A. Leroi-Gouran, 1971, Préhistoire de l’art occidental, Paris, Mazenod.

- A. Leroi-Gourhan, 1977, Il gesto e la parola. vol. 2: La memoria e i ritmi, Torino, Einaudi (edizione originale Le geste et la parole. La mémoire et les rythmes, Paris, Editions Albin Michel, 1965).

- C. B. Macpherson, 1976, Libertà e proprietà dalle origini del pensiero borghese. La teoria dell’individualismo possessivo da Hobbes a Locke, Milano, ISEDI (edizione originale The political Theory of Possessive Individualism, Hobbes to Locke, London, Oxford University Press, 1962).

- K. Pomian, 2007, Collezionisti, amatori e curiosi. Parigi-Venezia XVI-XVIII secolo, Milano, Il Saggiatore (edizione originale Collectionneurs, amateurs et curieux, Paris, Venise: XVIe-XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1987).

- E. B. Tylor,1871, Primitive culture, London, Murray.